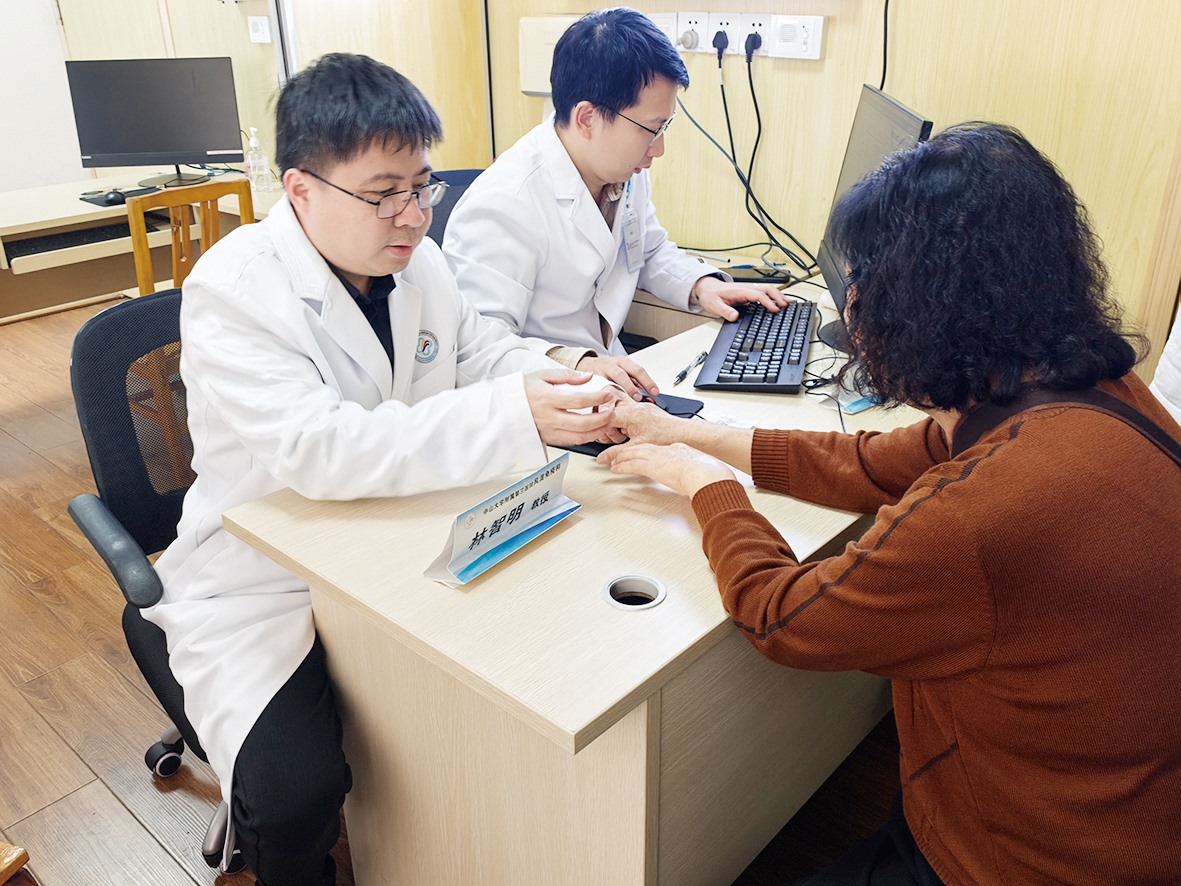

▲林智明(左一)为患者看诊

“医学之路永无止境,唯有以患者为中心,方能不负使命。”中山大学附属第三医院风湿免疫科主任医师林智明说。来自福建省漳州市的他,受在医院当外科主任的大伯影响走进医学领域。他深知这是一个技术性很强的行业,因此在学习和临床工作中从不敢懈怠。

攻读博士期间,他凭借卓越表现获评“广东省南粤优秀研究生”,曾赴新加坡国立遗传研究所交流学习。博士毕业后,林智明作为住院医师轮转各个科室,努力学习总结临床问题,一年的时间他掌握了危重症患者的诊治技能。“心脏骤停、呼衰、心衰等危急重症的抢救已成为我的本能反应。”他打趣道。之后他又作为科室第一届专科住院总医师,晚上值班,白天查房带教进修医生和研究生,一年后,他将风湿病2000页的书总结成不到5页纸,覆盖了风湿病的治疗总则。2014年,林智明顺利晋升为副主任医师。

“不管自己愿不愿意,任务还是要完成,调整好心态,努力面对,让每项工作任务成为自己学习的机会。”林智明说,从博士毕业到副主任医师,正是这4年的时间,让他逐渐成长为科研型临床医生。2012年,他作为第一作者参与完成中国人群强直性脊柱炎全基因组研究并在国际顶级期刊《自然遗传学》(Nature genetics)发表有关论文,为疾病机制提供了新方向。

“风湿免疫疾病多为慢性病,患者常承受身心双重折磨。”林智明说,他印象最深的是曾救治一位重症系统性红斑狼疮的年轻男孩,多器官衰竭生命垂危,在他们团队的日夜监护下,结合个体化治疗调整方案,最终男孩奇迹般康复。“出院时,他的父母含泪致谢,那一刻我深刻感受到医者的责任与价值。”

技术是根本。林智明的研究聚焦于风湿免疫疾病的遗传机制与精准诊疗。目前,他不仅以第一作者或通讯作者在多个权威期刊发表高水平论文20余篇,多次在亚太风湿病学会(APLAR)发表主题演讲,荣获“APLAR最佳摘要奖”;还主持国家、省有关基金科研项目20余个,在科研成果转化为临床实践上,已获国家专利6项,其中“脱氧核糖核酸(DNA)免疫吸附剂”等成果已成功应用于临床检测。

此外,他还参与了多个风湿免疫疾病的中国诊疗规范和指南的制定,为个体化治疗提供了科学依据。在数字疗法领域,近期林智明团队结合人工智能开发了“系统性红斑狼疮的数字化管理体系”和相应的穿戴设备等,还有“全自动化的B超引导的膝关节腔注射AI机器人”已进入临床实验前期阶段,将逐步惠及更多患者。

(刘欣 周晋安)