2020 年1 月22 日,广州市疾控中心党员在新冠疫情防控期间举行再动员再誓师大会。

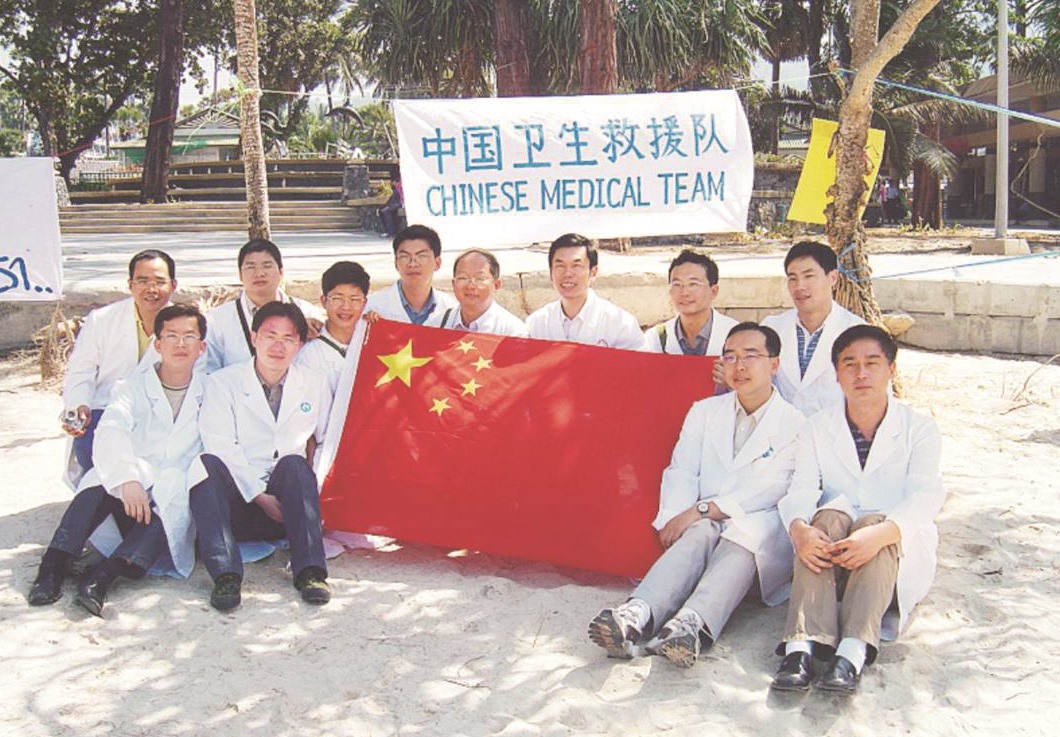

2004 年,印尼海啸,时任广州市疾控中心主任王鸣(第二排左五)、科长刘于飞(第一排左一)赴泰国进行防病救援。

2014 年,时任传防部部长李铁钢援非抗击埃博拉,在非洲加纳对当地专业技术人员进行培训。

20年间,广州市疾病预防控制中心坚持党建引领,秉承“科技振兴中心,创新驱动发展”的策略,明确“1+N”战略发展体系,稳妥推进疾控体系建设、人才队伍建设、重点学科项目建设、绩效管理考核四大创新措施,重点布局推动预警监测、风险评估研判、应急处置、慢性病综合防治、健康危险因素监测与评估、科研创新等六大核心业务,着力提升综合实力,持续创新打造疾病防控工作新模式。

20年间,该中心先后承担抗击“非典”疫情、四川汶川大地震抗震救灾、东南亚海啸救援、抗击埃博拉、广州亚运会保障以及新冠肺炎疫情防控等任务,获得全国五一劳动奖、全国三八红旗集体、全国卫生系统抗击非典先进集体、广东省抗击新冠肺炎疫情先进集体、广东省文明单位等多个荣誉称号。

近期,在“传承•跨越——广州市疾病预防控制中心成立20周年暨公共卫生高峰论坛”上,该中心负责人回顾20年艰辛历程。通过20年的努力,广州疾控已成为城市公共治理体系的重要组成部分,在促进公众健康、维护城市公共卫生安全、建设健康城市等方面发挥着重要作用。

在高质量发展上取得新突破

2001年11月,在原广州市卫生防疫站的基础上,广州市疾病预防控制中心正式挂牌成立,历时两年多时间,在全国率先全面成立市、区两级疾控中心,建成以市疾控中心、区疾控中心、社区卫生服务中心(镇卫生院)为主干的疾病预防控制工作三级网络。

基础设施建设取得重大进展。2003年非典之后,中心异地重建计划列入政府项目规划,在白云区新建建筑面积5万平方米的园林式单位,2010年10月实现中心整体搬迁。2020年4月,广州疾控核心能力提升工程被列入广州市2020年“攻城拔寨”项目计划,2021年10月纳入广州市疾病预防控制体系能力提升“十四五”规划重点建设项目,计划新建生物样本库、规培楼等建筑3万平方米,改建实验室2万平方米。

人才队伍建设再上新台阶。中心目前在编在岗人员347名,专业技术人员占91%,其中硕士及以上205人(博士23 人),占在编在岗人员的59%。高级职称180人,占在编在岗人员的52%。兼职博士生导师4人,兼职硕士生导师30人,培育出2名享受国务院特殊津贴专家、6名省杰出青年医学人才、市医学领军人才等高端技术人才。打造一支业务精良的疾控人才队伍,定期推荐中心业务骨干参加国家、省疾控中心的现场流行病学项目培训,积极支持中心高学历人才继续深造;推进实施“一类保障,二类管理”,探索创新性绩效管理改革。

在构建健康安全城市上不断努力

广州作为国家级中心城市,承担着更大的救治和防控责任,外防输入是广州面临的最大外防压力,每一天,都有广州疾控人在默默坚守。

监测预警体系进一步完善。传染病监测病种从2003年的35种增加至43种(3种市法定传染病),流感监测连续四年获全省第一。同时,建立症状监测、病原学监测、舆情监测等全面监测体系,提升公共卫生风险评估和预警前瞻性、精准性、高效性。

有效防控各种传染病。科学快速防控中东呼吸综合征、埃博拉、寨卡等新发传染病,坚决守好祖国“南大门”;有力防控登革热、人感染禽流感等重点传染病。以“早、准、狠、久、全、实”六字方针将登革热疫情控制在极低水平,登革热本地病例发病到确诊的平均诊断时间从7.9天缩短至5.2天;构建互联网+VCT艾滋病防控服务网络,有效遏制艾滋病疫情在广州市的快速增长势头,吸毒人群感染控制在低流行水平,全市艾滋病治疗覆盖率达90%以上。

2020年,新冠疫情来袭,广州疾控更是冲锋一线,构筑坚实防疫屏障。累计发布疫情研判与防控建议508条,出动流调力量8211人次,处置疫情215起,检测重点人群和环境样本9万份,指导消杀80万平方米重点区域。快速有效处置2021年5月广州新冠肺炎疫情,为全国首次应对德尔塔变异株的防控策略调整提供重要依据,“十大全国率先和首创”防控经验得到高度肯定和广泛推广。

提升突发公共卫生事件应急处置能力。构建“三位一体”应急管理模式。在中心组建147人的流调队伍。流调队伍人数占中心总编制数42% ,通过“广东省流行病学调查管理系统”,实现应急指挥、现场作业、风险研判互通互联。建立重大传染病联防联控机制,强化大湾区新冠等传染病疫情防控区域合作;建立健全应急物资储备调用制度,应急物资储备齐全率为100%;强化应急演练培训,连续三年获广东省卫生应急竞赛一等奖。

在满足居民健康需求上持续提升

广州疾控人20年来致力于为羊城居民提供更便捷、更可持续的疾病防控服务。

提高预防接种便利性。在全国率先开展预防接种门诊规范化和信息化建设,累计建成246间规范化预防接种门诊。专职接种人员从939人增加至9071人,年均疫苗接种量提升5倍,达到800万剂次以上,适龄儿童免疫规划疫苗累计接种率持续保持99%的高位水平。免疫工作成效显著:维持广州市27年无脊灰状态、28年无白喉病例、儿童乙肝表面抗原HbsAg流行率较2002年实施乙肝疫苗免疫规划前下降99%。

增强居民健康生活获得感。通过示范引领,全方位构建健康支持环境,稳步推进慢性病综合防控。番禺、天河、黄埔创建成首批国家慢性病综合防控示范区,基本公共卫生省级考核一直位列前三,近3年均居第一;居民期望寿命由1990年的74.55岁提升到2020年的82.90岁,总体癌症五年生存率达到44.25%,超过国家40.5%的平均水平;建成广州市环境健康监测及风险评估系统。

加强12320卫生热线建设,开通7×24小时咨询服务,累计接受市民咨询200万件次,为市民答疑解惑,在新冠疫情防控中发挥重要作用;推进大肠癌防治项目,搭建医防融合工作网络,累计提供筛查服务48万人次,避免近2300例大肠癌的发生;精心实施开展窝沟封闭项目,2011~2020年,已为全市160.04万名适龄儿童进行口腔检查,92.94万名适龄儿童实施窝沟封闭。患龋率由23.6%下降到13.9%,下降幅度41.1%,极大促进广州市儿童口腔健康。

在科技核心竞争力上跨越式发展

20年来,该中心实现重点突破、全面跨越的学科发展。获批广州市医学重点学科建设项目4项,获得各级各类科研课题609项,资助金额3600万元,累计发表专业论文2431篇,SCI论文323篇,荣获卫生部、省、市科技进步成果奖、中华预防医学奖、广东省医学会科技进步奖14项。在《The New England Journal of Medicine》和《The Lancet》等国际顶级学术期刊发表高水平科研论文。

2020年,广州市市委编办批准在该中心成立“广州医科大学公共卫生研究院”,开启建设科研合作平台、打造具有广泛影响力和长远竞争力的重点实验室、重点学科的序幕。生物样品库等创新平台建设取得实质进展。该中心成为中山大学、南方医科大学、暨南大学等多家学校公共卫生学院的教学基地和公卫规培基地,共同培养高质量的公共卫生人才。

检测能力进一步强化。实验室用房2万平方米,配置仪器设备1837台,A类仪器装备配置达标率为94.7%,A类工作项目开展率为88.1%。拥有高效液相色谱-四级杆-串联飞行时间质谱联用仪器(UPLC-Q-TOF)等一批现代化精密仪器设备,为传染病“精准防控”提供技术支撑。

建立三代全基因测序技术,可在12小时内完成新冠病毒全基因组测序;建立P2实验室和移动P2+实验室,依托荧光定量PCR技术、多病原检测技术等,建立发热呼吸道、肠道、虫媒三大病毒性症候群检测技术平台;引进多种转基因动物,建立多种肝病模型,探索肝病发病机制,在肝病学顶尖杂志《Hepatology》发表论文。

该中心负责人表示,近年,针对人员不足、信息化水平不高等弱项,该中心精心编制“十四五”发展规划,实施中心综合能力提升“三年行动计划”。通过持续发力,广州疾控中心期待未来建设成为国内顶尖、国际一流,集实战、教学、科研于一体的高水平现代化疾病预防控制中心,成为粤港澳大湾区疾控核心力量。

(作者单位:广州疾控中心)