微观下的生命裁决:病理医生如何诊断胃癌?

在无影灯照不到的实验室里,一场关乎生命的精密侦查正日夜进行。主角是病理医生,证据是米粒大小的组织,要破解的是“胃癌”这一谜案。当胃镜发现可疑病灶,最终诊断不依赖影像,而取决于显微镜下对细胞的深度审视。这一揭示真相的过程,系统而严谨。

第一章:物证送达——从手术台到实验台

侦查始于两份关键“物证”。一是胃镜活检标本:消化内科医生通过胃镜,用活检钳从可疑部位取下“芝麻”大小的组织,核心任务是“定性”——判断是炎症、良性增生,还是恶性肿瘤。二是手术切除标本:针对已确诊患者,外科切除的部分或全部胃组织送至病理科,任务转为“定级分期”——评估肿瘤侵袭范围与恶性程度。

接收标本后,病理医生开展“大体检查”。他们如同法医勘察现场,详细记录标本大小、形态与质地,精确定位肿瘤位置,测量尺寸与浸润深度,为后续显微分析绘制清晰的“解剖地图”。

第二章:线索显影——从组织到玻片的转化

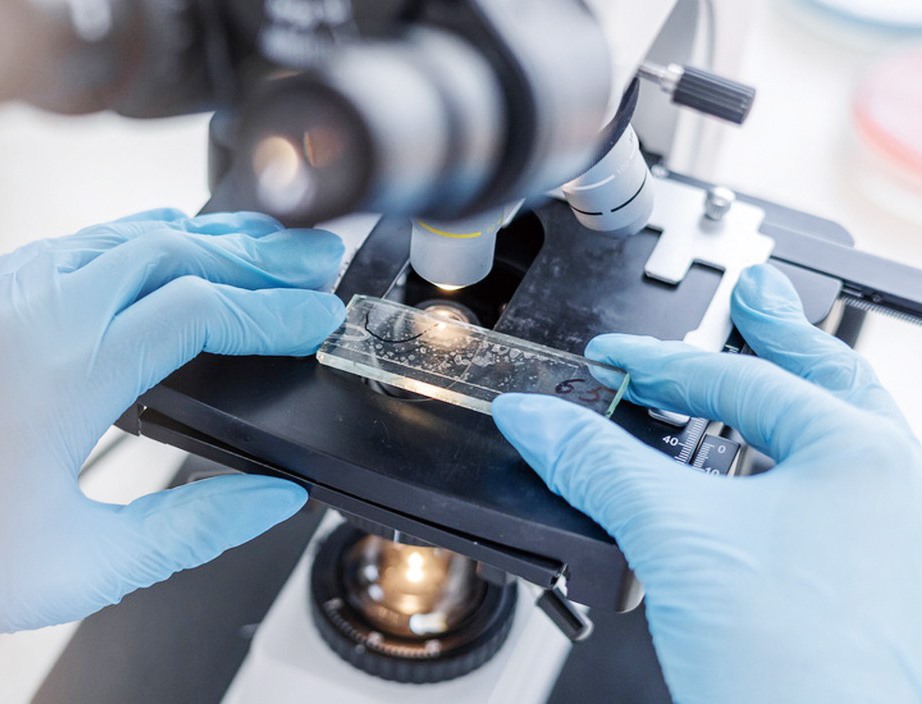

接下来,需将“物证”转化为可分析的“线索”,过程精细而关键。组织经脱水、透明处理后,浸入石蜡形成坚硬“蜡块”,便于切片。再用精密仪器将蜡块切成数微米厚的切片,贴附于载玻片,进行苏木精-伊红染色法(HE染色)。染色后,细胞核呈蓝色,细胞质为粉红色,微观结构清晰呈现,真相初现端倪。

第三章:显微镜审判——洞察细胞的“叛变”

病理医生端坐显微镜前,如同侦探审视全部线索,重点聚焦两大“罪证”。一是组织结构异型性:正常胃黏膜腺体排列有序,形似整齐民居;癌变组织中,腺体紊乱、变形、拥挤,甚至完全消失,呈无序堆积。二是细胞异型性:癌细胞“变脸”——核增大、染色深、形态不规则,宛如“扭曲的面孔”;病理性核分裂象频繁出现,显示异常增殖;细胞极性丧失,导致杂乱生长。

此阶段,报告需明确回答关键问题,决定治疗路径与预后:是否恶性?若为恶性,属何类型(如腺癌、印戒细胞癌)?分化程度(高、中、低)?浸润深度?有无淋巴管、血管侵犯或淋巴结转移?手术切缘是否阴性?即肿瘤是否完整切除?

第四章:高科技助攻——特殊染色与分子检测

面对疑难病例,病理医生动用“高科技武器”提升精准度。免疫组织化学检测最常用。通过特异性抗体标记蛋白,可判断肿瘤原发部位(如胃、肺、乳腺),并检测人表皮生长因子受体-2(HER2)、程序性死亡配体-1(PD-L1)等靶点,为靶向与免疫治疗提供“导航”。分子病理检测深入基因层面,识别表皮生长因子受体(EGFR)、鼠类肉瘤病毒癌基因(KRAS)突变或微卫星不稳定性等驱动变异,为个体化治疗提供科学依据。

终章:签发判决书——指导治疗的病理报告

完成分析后,病理医生签发详尽报告。这并非简单的“发现癌细胞”,而是关于疾病本质的“终极说明书”,是临床制定手术、化疗、放疗及靶向治疗方案的核心依据。

看不见的守门人

病理医生是患者从未谋面却至关重要的“生命法官”。他们虽不直面病患,却凭专业、敏锐与责任,在微观世界中抽丝剥茧,做出关乎生死的裁决。每一份精准报告,都是为患者点燃的一盏希望之灯。