糖尿病患者:

你的血脂管理达标了吗?

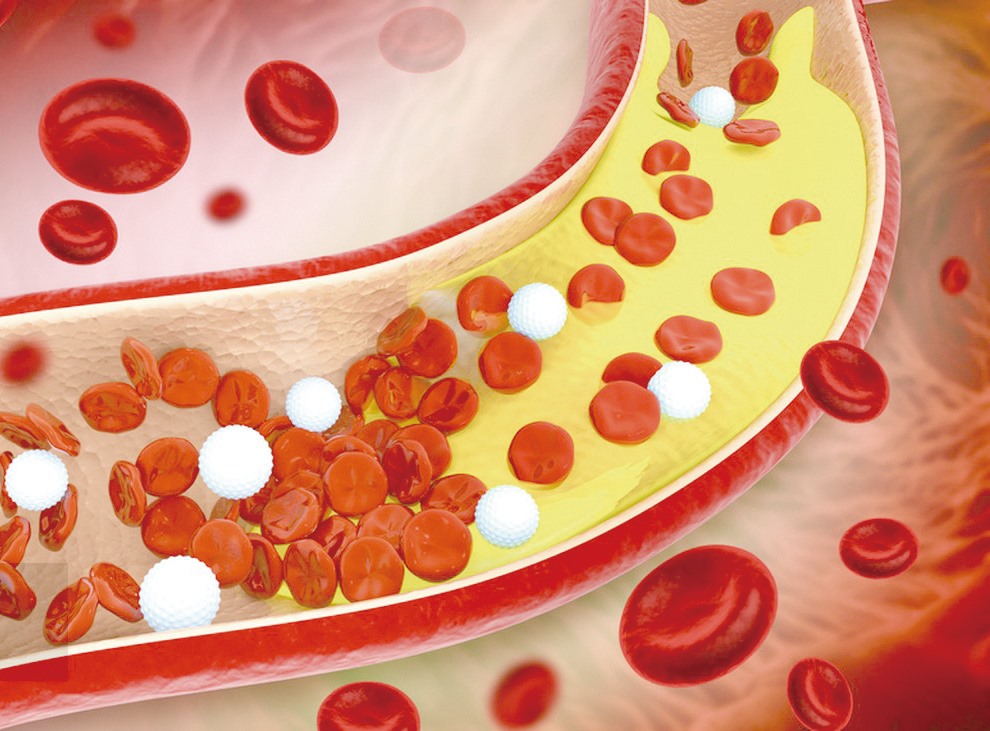

糖尿病患者的血管长期处于高糖环境,更易沉积脂肪斑块。研究显示,约70%的2型糖尿病患者存在血脂异常,而血脂失控会显著增加心梗、中风等心血管事件的风险。

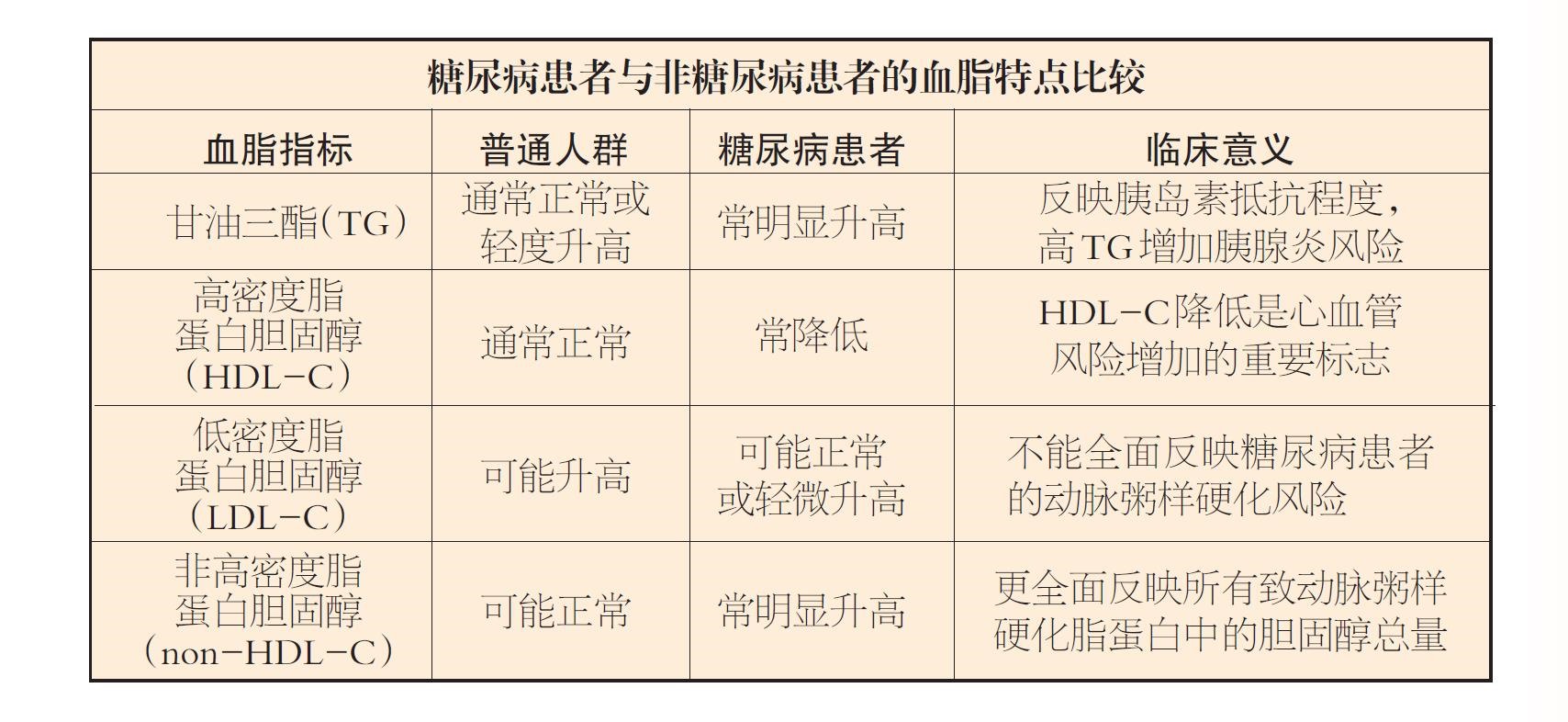

糖尿病患者血脂异常的独特表现

糖尿病患者的血脂谱与普通人群差异显著,呈现“一高、一低、一正常或轻微升高”的典型特征:

甘油三酯(TG)易明显升高,因胰岛素抵抗或缺乏导致脂蛋白脂酶活性降低,使极低密度脂蛋白(VLDL)合成增加、清除减少。

高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)常偏低,与体内甘油三酯增高后与HDL-C的脂质交换增加相关。

低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)可能正常或轻微升高,这是最易被忽视的一点,但其正常或轻度升高并不意味着风险降低。

这种独特表现使得仅依靠低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)评估风险会出现偏差。糖尿病患者体内富含甘油三酯的脂蛋白明显增多,这些脂蛋白含载脂蛋白B(ApoB),可穿透血管内膜促进动脉粥样硬化斑块形成。而非高密度脂蛋白胆固醇(non-HDL-C)能反映所有致动脉粥样硬化脂蛋白的胆固醇总量,是比低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)更全面的评估指标。

《中国血脂管理指南(基层版2024年)》明确:低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)是调脂治疗的首要干预靶点,对糖尿病患者而言,非高密度脂蛋白胆固醇(non-HDL-C)也应作为重要靶点,其目标值为相应低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)目标值加0.8 mmol/L。

核心血脂指标与控制目标

糖尿病患者的血脂管理需重点关注低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和非高密度脂蛋白胆固醇(non-HDL-C),两者均为干预首要靶点。

非高密度脂蛋白胆固醇(non-HDL-C)

定义:通过计算获得,计算公式为:总胆固醇减去高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)。

示例:总胆固醇5.2 mmol/L、HDL-C 0.9 mmol/L时,non-HDL-C=5.2-0.9=4.3 mmol/L。

风险分层与控制目标

根据《中国血脂管理指南(基层版2024年)》和《糖尿病患者血脂管理中国专家共识(2024版)》,结合患者风险分层确定目标值:

超高危患者(合并确诊动脉粥样硬化性心血管疾病,如冠心病、脑卒中、外周动脉疾病):低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)<1.4 mmol/L且较基线降低>50%,非高密度脂蛋白胆固醇(non-HDL-C)<2.2 mmol/L。

极高危患者(未合并动脉粥样硬化性心血管疾病但存在以下任一情况:≥40岁;<40岁但2型糖尿病病程>10年或1型糖尿病病程>20年;<40岁合并≥3个危险因素;<40岁合并靶器官损害):低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)<1.8 mmol/L且较基线降低>50%,非高密度脂蛋白胆固醇(non-HDL-C)<2.6 mmol/L。

高危患者(<40岁不具备以上极高危特征):低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)<2.6 mmol/L,非高密度脂蛋白胆固醇(non-HDL-C)<3.4 mmol/L。

糖尿病患者(尤其是40岁以上者)属于动脉粥样硬化性心血管疾病高危人群,临床证实其发生心肌梗死的风险与已患冠心病者相当(即“糖尿病是冠心病的等危症”)。循证医学证据显示,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)每降低1 mmol/L,糖尿病患者主要心血管事件风险可降低约21%,且降幅越大、持续时间越长,风险下降越显著。对于已发生动脉粥样硬化性心血管疾病的患者,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)<1.4 mmol/L可进一步降低复发风险。

常见误区澄清

误区一:“血脂正常就不用吃药”

纠正:糖尿病患者即使血脂检测显示“正常”,也可能因潜在风险需要长期用药预防心血管事件。

误区二:“吃素就能降血脂”

纠正:精制米面摄入过量同样会升高甘油三酯,关键在于均衡饮食,而非单纯吃素。

误区三:“保健品可以替代药物”

纠正:鱼油、红曲米等保健品仅起辅助作用,不能替代他汀类等降脂药物。

糖尿病患者血脂管理的综合策略

饮食调整,重点是“吃对脂肪”而非“少吃脂肪”。推荐:橄榄油、深海鱼(富含ω-3脂肪酸)、坚果;避免反式脂肪(如油炸食品)、过量精制碳水化合物;每天1把杏仁有助于提升高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平。

运动处方,建议有氧与抗阻运动结合。最佳选择是快走和游泳(每周累计150分钟);增肌益处是肌肉量每增加10%,胰岛素敏感性可提高11%。

药物治疗,首选中等强度他汀(如阿托伐他汀20 mg/天);若效果不佳,可联用依折麦布或PCSK9抑制剂。注意事项:用药前需检查肝功能,出现肌肉酸痛时需警惕肌病风险。

监测与随访

开始降脂治疗后,定期监测至关重要。初始治疗4~6周后,需复查血脂、肝功能和肌酸激酶;达标后每3~6个月复查1次;重点关注低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和非高密度脂蛋白胆固醇(non-HDL-C)“双达标”;密切监测药物不良反应(如他汀相关肌病、肝功能异常)。