寻访“世界首例断腿再植”——

成功背后是“下足功夫”

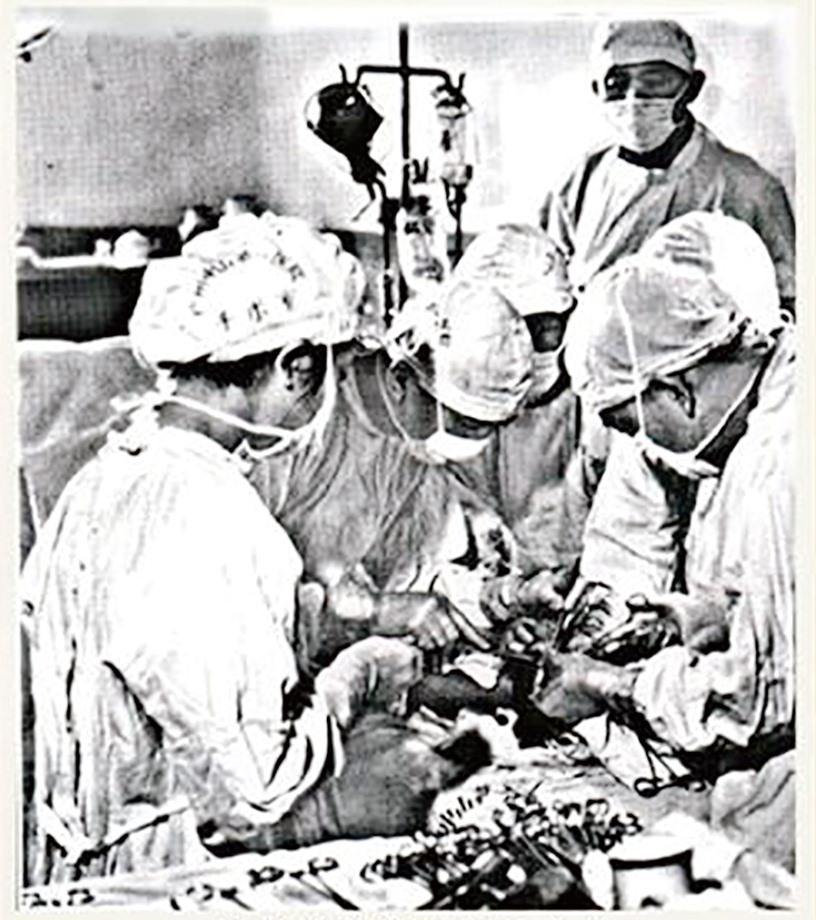

正在进行断腿再植手术

手术实施医生黄承达教授

手术实施医生邝公道教授

朱家恺教授接受本报记者采访 郑悦 摄

【旧事回放】1964年11月23日,中山医学院附属第一医院(现中山大学附属第一医院,下称“中山一院”)医生黄承达、邝公道、黎秉衡成功为广州黄埔港务局船队工人梁锦开施行世界首例“断腿再植”手术。

断与植 8小时创造奇迹

在中山一院特需医疗中心,记者见到了这一事件的知悉者——朱家恺教授。1964年,朱教授正在北京进修。作为邝公道教授“手下的一名大将”,他很关注这例“断腿再植”手术。据介绍,这是世界上第一例下肢离断再植成功的报道,也是继上海第六人民医院陈中伟等首次报道前臂断肢再植成功后,我国骨科医生对世界显微外科的另一大贡献,标志着我省显微外科的正式起步。

已88岁高龄的朱家恺教授笑容亲切,思维敏捷,回忆起往事来格外精神抖擞。“上海的陈中伟第一例手臂再植成功后,我们也积极准备做这类手术。1962年,我被派到北京积水潭医院王澍寰教授处进修手外科。就在这个时候,我们医院接收了这位被砸断腿部的病人。”

“在黄埔造船厂上货的时候,起重机砸到了这位工人的腿。送来的时候,病人的小腿部和脚部完全分离。”这例右侧小腿远端绞轧性离断“断腿再植”手术,由黄承达、邝公道、黎秉衡联手实施。手术历时8小时,其中显微缝合4条动、静脉,口径2.0~2.5mm,耗费3.5小时,骨折内固定,接驳7条肌腱、2条神经,动脉通血后右足红润。

“接通血管是断肢再植成功的关键。缝合血管,静脉是最困难的,容易堵,要加一个套管,动脉就直接缝。”朱家恺教授两手手指交织,不时比划着接血管的方法。

进修回来后,朱家恺专门看望了在医院接受康复治疗的梁锦开。“腿部手术不同于手部,要负重,还要求一定的灵活性和稳定性。手术后,病人被送到专门病房进行护理,充分睡眠,提供暖风,保证血管畅通。术后再植足存活良好,病人恢复得挺好,走的时候非常高兴,敲锣打鼓的。半年后随访,负重、行走功能都恢复了。”

苦与累 医生这样练成

手术之所以能顺利进行,除了借鉴上海手术的经验之外,更重要的是理念、技术、材料等各方面的长期积累。

朱家恺教授回忆说,大学毕业后,他被分配到中山医学院第二医院外科,担任助教和住院医生。当时收治的病人24小时内都由住院医生负责管理。每个病区45张床,只有1~2个住院医生管。

那时他清晨6时起床,跑步,学俄文。7时吃完早餐后就到病房去工作,更换伤口辅料,准备上级医生来查房和提问。查完房就去做手术,看管好麻醉。吃完晚饭又回病房写工作记录,应对住院总医师的查房。有时晚餐后回病房看书学习,巡视一下病房后才回宿舍休息。晚上若有病人急诊住院的话,还要回医院处理或做手术。天天如此,从早忙到晚,没有白天黑夜之分。

“主治医生期间是锻炼我成长最宝贵的时光。”朱家恺教授说,也正是在那时跟邝教授学到了很多,积累了经验。邝公道教授是德国留学回来的骨科专家,被誉为“华南一把刀”。1957年人员与科室调整,朱家恺被调到第一医院,直接由邝公道领导。

邝教授经常把朱家恺推上第一线锻炼。在一次外科学术会议上,邝教授鼓励朱家恺将研究论文向大会报告,还请北京专家为朱家恺的玻片拍照,制作报告用的幻灯片。朱家恺在会上对公认的“软骨骨痂是缺血情况下才形成”的结论表示异议,他的实验事实确凿,得到了专家们的肯定。

“邝教授做手术时,解剖层次非常清楚,做手术时讲话不多,到关键之处才给我们‘点睛’。”这就养成朱家恺手术前要自学解剖,看手术记录和手术学的习惯,否则无法配合邝教授手术;手术后要记下本次手术成功在哪里,有何教训,为下一次手术参考。

“当时手术很苦的。手术室没有空调,风扇放在背后一个角落吹,就这样也总是满头大汗,经常挂一条毛巾用来抹汗。”朱家恺感慨地说,“现在分工很细,以前手术是一脚踢,缝血管、洗手、擦东西……什么都是自己做。自己养实验用的小白鼠,每天剪草喂给老鼠吃。就连手术用的钢钉都自己想办法解决。因为进口钢材贵,为了发展业务,我们自己找来合适的钢材拿去工厂加工。”

首例“断腿再植”手术的成功,使中山一院在断肢再植的临床和理论方面都取得新突破,开创了周围神经外科及淋巴管外科。1965年6月24日,该院医务人员受到时任中共中南局第一书记陶铸等领导人接见及表扬。越来越多的断肢患者被送到该院,断肢再植成为中山一院的一个品牌。

中山一院骨科经历60多年发展,目前已建设成为华南地区骨科疑难和危急重症诊断与治疗中心、规范化骨科医师临床教育培训中心和转化医学、临床研究中心之一,医教研技术优势突出,影响辐射港、澳、台和东南亚。

成功并非一蹴而就,其背后是老一辈医务工作者不懈的努力和拼搏的汗水。朱家恺教授声音不高,却意味深长:“别看做成功了,里面有很多功夫的。做了很多很细的工作才有今天。我们逐步探索,一步一个脚印。”

中山一院 供图

栏目:见证·70年——旧事寻访